做科学的统计与判断

人类非常擅长给自己和他人编故事。哪怕是毫无意义的随机现象,也能够编出一个逻辑,头头是道的讲一个听起来很有说服力的理论或者道理出来。好比领导们画饼,区别在于有些饼画完能做出来分掉,大家获益,而另一些则只是画画而已。工作这么多年,我竟然也越发察觉到画饼的必要性,《Lost》曾讲“Hope is a very dangerous thing to lose”大概也这个道理。人类的这种特性听说与天生的“求存”本能是一致的,追溯原因使人更好的适应自然生存。在追因的过程中,难免形成许多主观判断,比如风水学、宗教学、宿命论,我们不好说一定瞎掰胡扯,但以当前有限的认知来看,主观性还是偏大的。

我认为,所谓科学也只是众多学说中的一派,并不能认为基于它的所有论断就一定正确,但许多地方还是很客观实用并且可取的。

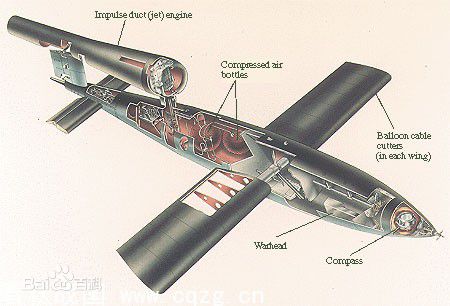

这里有个故事,二战时期的德国发明了V-1“飞行炸弹,也就是现代导弹的前身,概念图就是下面的样子(图片来自百度百科)。1944年,德国从当时欧洲大陆的德占区往伦敦发射了数千枚这样的飞行导弹,当时可算是震惊世界。英国人也不虚怕,当时的政府对这些导弹的落点和数量还做了非常详细的统计。

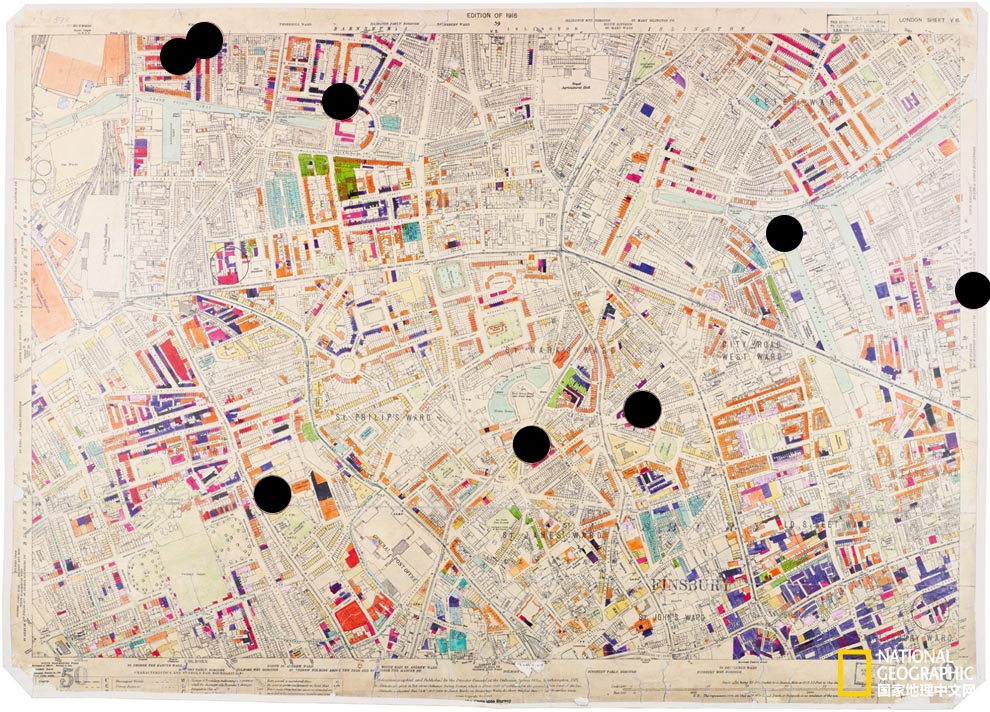

被轰炸后的英国地图可以参考这里,图中圆圈就是当时被轰炸的点,德国人似乎并没有想让英国全面开花。

地图中的轰炸点有没有可能是被精心挑选的,德国人到底有没有“指哪打哪”的技术神力?细思极恐!

当时的英国有个统计学家Clarke就此还写了一篇论文《An Application of The Poisson Distribution/一个对于泊松分布的应用》。Clarke取样了伦敦南部的一段被轰炸地段,将其如棋盘一样,划分成24X24共576个相同大小的方块,并统计了每个方块内被轰炸的次数。就是下面这个样子:

229处范围没有被轰炸,大部分(211)地方被轰炸一次,少部分甚至被轰炸4次以上。当时Clarke采用了泊松分布拟合这个数据,这个分布只有一个参数,描述固定时间/空间内某个随机独立事件发生的次数的概率,看到实际轰炸数与理论期望轰炸数量几乎一致。

这就是说,德国人当时还并没有“指哪打哪”的能力,只是胡乱(随机)轰炸了一通,一年之后的1945年整个二战就结束了。

这是个用数据解决实际问题很好的案例,很多时候人类本能的判断未必正确,却极易伴随恐慌。应用数据协助判断,可以使人理性很多,做出正确的决策。小到股票交易,大到国家战略,大概不无如此。

泊松分布在当今各行业的应用也是非常广泛的,例如有零售商就是依靠它来预测每天各类商品销售的数量,并进行积极备货。又比如我的股票系统也有个小模块预测行情反转概率,其中也有用到泊松分布,具备一定效果。